[断捨離][読書] 自宅の蔵書をすべて自炊した2

前回、蔵書を自炊することを決意したと書いた。

[断捨離][読書] 自宅の蔵書をすべて自炊した1 – 読書ナリ

https://dokusho.nary.cc/2023/01/11/digitalising-the-whole-book-collection-1/

そして実際の作業に入ることにした。

自炊をやっている人は多いのでネットにもノウハウが十分見つかる。特に以下のサイトを参考にした。

本の自炊用に裁断機はいらない。カッターで十分。 – すきまガジェット

https://www.orelikebook.com/no-saidanki-yes-katta/

最初は試行錯誤しつつ、実際に作業を進めながら自己流にアレンジして落ち着いた方法は以下のようになる。

===

1:帯やしおりは捨てる。紐のしおりも切り捨てる。書籍末尾の他の書籍の広告ページも捨てる。

2:カバーは(表紙で言うところの)表1、表4のみ残して捨てる。

参考:

表紙まわりの呼び方を解説!表1・表2・表3・表4・背表紙って? | 冊子製本お役立ちコラム

https://printmall.jp/blog/archives/20210129/2384/

3:ハードカバーの場合、厚紙部分は捨てる。

4:本の「のど」からものさしで測って5〜6 mm あたり(本によって変える)のとこりに鉛筆で横にカット用の線を入れる。

参考:

花ぎれ、小口とは? 本の各部13の名称 | イシダ印刷

https://www.lowcost-print.com/column/%E8%8A%B1%E3%81%8E%E3%82%8C%E3%80%81%E5%B0%8F%E5%8F%A3%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F-%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%90%84%E9%83%A813%E3%81%AE%E5%90%8D%E7%A7%B0/

5:のどにカッターを入れて、50 ページ(=25 枚)ごとに分けていく。

6:4でマーキングした箇所をカッターで切る。ものさしを当ててずれないようにする。

7:束ねてカットした 50 ページごとにスキャンしていく(PDF で保存)。

8:PDF を結合して1つのファイルにする。

9:ファイル名を [著者名]書名-ISBN.pdf のようにして、完成。

===

しおりはもちろん、カバー等の余計な部分はすべて取り除いた。量が多いので徹底的に無駄な部分を除く。

もう読み返すことはないだろうという本はスキャンから外した。売る本に回したり、捨てたりした。

裁断機は買わなかった。ロータリーカッターを使ってみたが使いにくかったので、結局普通のカッターを使った。その際、少しでも切れ味が悪くなったらどんどん刃を折って新しくしていく。切れ味の良さで作業効率が全然変わる。

下がロータリーカッター。結局上の普通のカッターを使った。

下がロータリーカッター。結局上の普通のカッターを使った。カットで下に敷くマットは、白色系のものがよい。緑や黒などのマットを使うと削れたマットが書籍に付着し、スキャン時の汚れになる。

カット作業は最初は机の上でやっていたが、それでは腕だけに力が入る。変な力が入ってつりそうになる。だから床でカットするほうがいい。自分の体重を利用してカッターに力が入れやすい。

裁断機を使わないので、気が付けば斜めになっていることがある。カッターは本の断面に対してまっすぐに当てよう。それでも少しは斜めになってしまうが。

ものさしは 30cm ものさしを使っていたが、プラスチックのものさしだとカッターでプラスチックが削れてしまうことに気付いた。百円ショップで売っている、以下のような片側が金属になっているものがよい。それなら削れない。

カットして気付くのは、製本の仕方はさまざまだということ。ハードカバーの本は最初に固いカバーを取り除く作業があるし、普通ののりで固めてある本と違ってたいていは製本が複雑になっているのでカットしにくい。逆に生クリームのようなフワッとした感触の切り心地の紙もあったりした。

最初に 50 ページごとに切り分け、スキャンも 50 ページごとにやっていた(書籍の最初のほうのページや端数がある場合は 50 ページ以下でのスキャンもした)。たまにスキャナーが詰まったり、ゴミが入って変な縦線が入ったりしてスキャンのやり直しが必要になることがある。そういうときに、50 ページ単位だと失敗したときにやり直しやすい分量だ。たとえば、縦線が入ってしまったページをそのページだけスキャンし直し、パソコン上でページを入れ替えたりするぐらいなら、50 ページ分をスキャンし直したほうが早い。

50 ページごとにスキャンを分けるとパソコンで生成される PDF もバラバラになる。普通は Adobe Acrobat などでそれらの PDF を結合することになるだろうが、Acrobat は手間と時間がかかる。コマンドラインツールの pdftk を使ってコマンド一発で結合できるようにした。

PDFtk – The PDF Toolkit

https://www.pdflabs.com/tools/pdftk-the-pdf-toolkit/

またファイル名も入力も既読本は読書記録を FileMaker に書いているのでそれを利用した。ワンクリックで [著者名]書名-ISBN.pdf というファイル名をコピーできるスクリプトを書いた。

スキャナーは Fujitsu の ScanSnap iX500/FI-IX500A を使った。2013 年に購入し、日常的に使っているが、今回の膨大なスキャンでも途中で壊れたりせずに仕事をやり終えてくれた。

スキャナー ScanSnap: iX500 仕様 : 富士通

https://scansnap.fujitsu.com/jp/product/ix500/specification.html

PDF 化によって蔵書すべてを全文検索可能にしたいと考えている。Scansnap にはスキャンと当時に OCR を掛ける機能が付いているが、あえて OCR はオフにした。OCR によってスキャン時間が多少増える。1秒でも時間や手間を短縮したいので、COR は蔵書すべてをスキャンし終えたあとに後回しすることにした。Acrobat で OCR を実行できるが、もっと簡単にコマンドラインで OCR を掛けられるツールがあるはず。

作業をしながら、本の内容だけでなく、その本を読んでいた頃の記憶が蘇ったりした。昔の記憶が走馬灯のように浮かんだ。

単調作業ゆえに作業中はいろいろとアイデアが浮かんだのは良かった。ビジネスアイデアも多く生まれた。そういうアイデアは裁断した紙の切れ端にメモしていた。ちょうど鉛筆もあることだし。

最初は裁断およびスキャンの作業を「運動不足の僕にはいい運動になるかも」と気楽に考えていたが、想像をはるかに超える重労働だった。床にかがんで裁断をし、本を持ち運ぶために起き上がる動作を繰り返すだけでも疲れる。床にかがむので腰が痛くなる。裁断時にものさしで本を押さえるので手首や特に左手親指の負担が大きい。力を入れてカッターを動かすので、手を滑らせたりすると大怪我をするからカット作業は神経を使う。肉体的にも精神的にも結構疲れる。

裁断とスキャンではスキャンのほうが多少楽だ(スキャナは床近くに設置しているので、毎回かがむが疲れるが)。裁断とスキャンを交互にやり部屋を行き来していたが、裁断で疲れるとその「行き来」自体がノロノロになる。だから裁断とスキャンは作業を分けることにした。裁断だけを連続してやって疲れてきたらスキャン作業で軽く休憩をする、といった方式にした。

妻や子どもが外出している日中に数時間だけやるならまだしも、年末年始はそれこそ一日中(日によっては1日9時間以上!)作業をしていたので体がボロボロになった。一度何も作業をしない日を1日設けて休む必要があった。

疲労から少しでも気を紛らわすためにも、単調かつリズミカルな音楽を聴きながら作業をした。

こういう感じで、大変だったけれど学びも多かった。

大変な思いをしたからこそ、もう紙の本は買うまいと思える。今後は本は基本的に電子書籍を買うことになる。Kindle 版は紙の本と同額かそれより安いので節約になる。紙の本しかない場合はまた自炊した上で読もう。

紙の本は、買っても自炊すると分かっているので、「本は新品を買う派」の潔癖の僕でも最初から中古本を買えば安い。もちろん汚い中古本は触りたくないので、そのときは自炊代行業者に任せることになるだろう。自炊代行業者によっては、Amazon から直接本を送っても対応してもらえる。

「電子化によって読書量が増えるか」問題もある。これまでベストセラー以外の本では、紙の本は「売り切れるかもしれない」「今買わないと手に入らなくなる」と考えてすぐに買っていた。一方で、電子書籍版がある本は基本的に販売停止はないので「いつでも買えるからいいや」と購入を先送りにしていた。つまり買いたい本リストに記録していただけだった。これまでの僕は電子書籍版があるせいで、本を買わなくなり読書量が減っていた。本は買ってこそ読書量は増える。よく「本を買っても積ん読になるだけ」と言う人がいるが、買う限りはいつかは読む。だから買わなければいけない。積ん読になるだけだから買わない、なんておかしな発想だ。

毎日寝る前に Kindle を枕元で読んだり、(潔癖なので紙の本を持ち歩きたくないので)外出先では iPad の PDF で読書をしていた。Kindle 本も PDF 化した本も相当数所持している。でも、なんだかんだでこれまで紙の本での読書の比重が大きかった。現在は子どもの前で読書をすることが多く、紙の本で意図的に読書をしていたからだ。それを、今後は手元に紙の本がなくなったことで、電子本で読むことが当たり前になる。自炊をしながら再読したくなった本がたくさんある。電子化しても読書量は増えてほしいなと思っている。電子化した PDF はいつでもどこでもアクセスできるようにしている。いつでもどこでも読書を開始できるので、思いついたら外出先であっても蔵書を再読し始めることができる。

参考:

[読書] 外出先で PDF ライブラリにアクセスする – 読書ナリ

https://dokusho.nary.cc/2017/04/25/how-to-access-my-pdf-library-from-outside/

電子書籍を読む場合は、Kindle 本は Kindle 端末、PDF は iPad で読む。ただし、子どもの前では極力デジタルデバイスを使わないようにしているので、子どもに読書をしている姿を見せる機会は減るだろう。代わりにルービックキューブをしようか。

参考:

[子育て] 子どもの YouTube 依存は親のせい – 読書ナリ

https://dokusho.nary.cc/2021/12/20/youtube-addict-of-kids/

僕は本に書き込みができない人で、紙の本には付箋を貼り、読了後に付箋箇所を転記した上で付箋を剥がしていた。なるべく早く付箋を剥がすことでのりが定着するのを防いでいた。PDF での読書だと気兼ねなく書き込みができるし、付箋を買わなくても済む。付箋はこれまで半分が透明になった細いサイズのフィルム付箋を使っていた。

Amazon | ポストイット 付箋 フィルム 見出し 9色 44x6mm 20枚×10冊 6801MS | 文房具・オフィス用品 | 文房具・オフィス用品

https://amzn.to/3GYaRX7

本がなくなることで、いかに自室のスペースが本に専有されていたかが分かる。スッキリした。逆に言えば、現時点では部屋は裁断された紙の束で溢れている。それとブックエンドも大量に余ることになった。

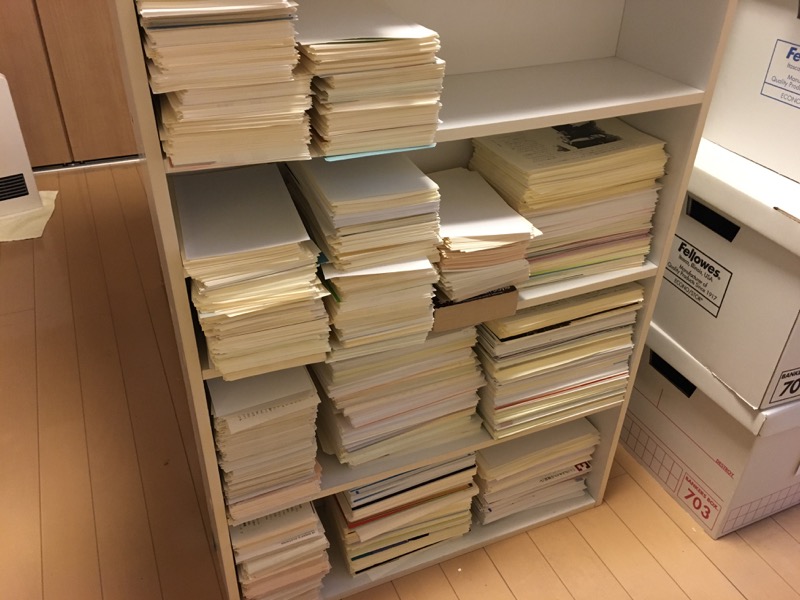

裁断した本(一部)。

裁断した本(一部)。ごっそりと本を捨てたことは、「執着を捨てられる」という効果があると気付いた。これまで「紙の本は持っておかないと」と考えていたが、それを一気になくしてしまうというのは大きな変化だ。さらに蔵書に限らず、あらゆる生活の面で執着が減った気がする。

自炊したあとに無駄に自炊をしたと気付いた本もある。複数冊重複して持っていたり、すでに電子版を持っているものだ。まあ、ごく一部の書籍だったのでダメージは少なかったが。

ここまで書いてこなかったが、肝心の何冊自炊したかを発表しよう。

既読本を 338 冊、積ん読を 32 冊自炊したので、合計 370 冊だった。つまり蔵書の 9% が積ん読だったということになる。

作業は 12 月頭から始め、1月 10 日までかかったので、1ヶ月強かかった。Toogl のタイムトラッキングによると、109 時間かかっていた。つまり、1冊あたり 約 18 分自炊作業に消費していた。年末年始は1週間ほど妻と息子が実家に泊まっていたので一人で一日中作業ができた。

これで、すでに PDF 化していた 1614 冊と合わせると、合計 1984 冊の PDF を所持していることになる。それに加えて 239 冊の Kindle 本もある。トータル 2223 冊だ。今後はまだ OCR をかけていない PDF には OCR をかけてすべて全文検索できるようにしたい。読了記録のデータベースともリンクさせて、完璧なパーソナルデジタルライブラリーを構築する予定だ。

自炊が完了して「これで一安心」と思いたいところだが、実は貸倉庫サービスの minikura に預けている 98 冊の本もあることを忘れてはいけない。それらもぼちぼち自炊していきましょう・・・。

参考:

「紙の本か電子書籍か」問題の最終解は両方所持 – 読書ナリ

https://dokusho.nary.cc/2018/01/07/paperbook-or-ebook/